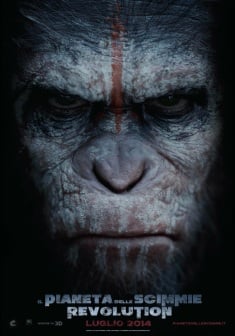

Dopo la trilogia di Matrix, torno a parlare di una saga, stavolta molto recente, che mi ha inaspettatamente appassionato. Si tratta di Planet of apes, imperniata sulla genesi della storia conosciuta al grande pubblico grazie all'originale Pianeta delle scimmie, film del 1968 (tratto dal romanzo del 1963 di Pierre Boulle), pellicola epocale zeppa di sottotesti, contraddistinta da uno dei finali più iconografici del cinema. Già all'epoca la storia si sviluppò su ben cinque film (l'ultimo dei quali del 1973), oltre ad una serie tv e un'altra animata.

Nel 2001 Tim Burton ne gira un rifacimento a mio avviso senza infamia ne lode, ma è con l'intuizione del 2011 di raccontare gli eventi che porteranno al dominio delle scimmie che le cose si fanno veramente interessanti.

Già, perchè è difficile oggigiorno assistere a delle produzioni mirate a fare il botto al box office che riescano tuttavia a conciliare in maniera così convincente qualità, effetti speciali e solida sceneggiatura.

La storia dello scimpanzè Cesare ("interpretato" in un incredibile motion capture da Andy serkis, prima scelta per questo particolare tipo di recitazione, dopo la prova offerta per il Gollum del Signore degli anelli), che viene risparmiato per pietà dallo scienziato Will Rodman (James Franco) dalla decisione della multinazionale per cui lavora di abbattere tutte le scimmie cavia dopo il fallimento di un esperimento, narrata dai primi vagiti all'epilogo di The war, ha il respiro della grande saga e, a mio avviso, tutte le caratteristiche per diventare un classico che resisterà nel tempo.

La storia dello scimpanzè Cesare ("interpretato" in un incredibile motion capture da Andy serkis, prima scelta per questo particolare tipo di recitazione, dopo la prova offerta per il Gollum del Signore degli anelli), che viene risparmiato per pietà dallo scienziato Will Rodman (James Franco) dalla decisione della multinazionale per cui lavora di abbattere tutte le scimmie cavia dopo il fallimento di un esperimento, narrata dai primi vagiti all'epilogo di The war, ha il respiro della grande saga e, a mio avviso, tutte le caratteristiche per diventare un classico che resisterà nel tempo.

Il lavoro fatto per rendere realistiche le scimmie è qualcosa di così verosimile da risultare stupefacente. L'espressività dei primati, colta nei numerosi primi piani, è da far scappare a gambe levate un esercito di attori cani che affollano le sale d'attesa dei produttori hollywodiani. La storia, come dicevo, è tesa, coerente e verosimile. Le scimmie sono le protagoniste assolute, non è un caso che per ognuno dei tre episodi venga cambiato il cast di attori umani (James Franco nel primo; Jason Clarke con Gary Oldman nel secondo; un cattivissimo Woody Harrelson che si ispira al colonnello Kurtz/Marlon Brando in Apocalypse now nel terzo), mentre si ripropongano, com'è giusto che sia, i veri eroi della trilogia: Cesare e il suo branco.

L'opera ha ovviamente numerose chiavi di lettura: genocidi storici, ingiustizie sociali e significati morali, ma l'aspetto positivo è che riesce a farli cogliere senza risultare mai pretenziosa o paternalistica.

Le abbondanti sei ore della saga avvincono innanzitutto per la costruzione della narrazione, per la messa in scena, le sequenze di azione e i momenti di introspezione. Il resto viene da sè.

Le abbondanti sei ore della saga avvincono innanzitutto per la costruzione della narrazione, per la messa in scena, le sequenze di azione e i momenti di introspezione. Il resto viene da sè.

A livello di blockbusters, una trilogia letteralmente imperdibile.