The neon demon, undicesimo lungometraggio del regista danese Nicolas Winding Refn, racconterebbe della solita ragazzetta americana di periferia vestita con l'abitino della domenica, che si trasferisce nella più grande metropoli americana (L.A.) con il sogno di sfondare. A differenza però di altre storie con il medesimo incipit, Jesse (Elle Fanning, sì, sorella di Dakota) non è destinata al marciapiede per mano di un pappone senza scrupoli, ma, grazie ad una bellezza che si capisce essere magnetica e irresistibile (ben oltre i pur apprezzabili tratti somatici), entra subito nel giro che conta. Jesse attira chiunque con la forza di una potentissima calamita. In particolare le ruotano attorno un fotografo dilettante (Karl Glusman), classico bravo ragazzo, una truccatrice (Jena Malone) e due navigate modelle (Bella Heathcote e Abbey Lee) e, purtroppo per lei, il manager dello scalcinatissimo motel dove soggiorna (un Keanu Reeves mai così marcio e rivoltante). Chiaramente l'impatto della ragazzina (neanche maggiorenne) sul luccicante e spaventoso mondo della moda ha un effetto dirompente. Da una parte fotografi affermati in odore di santità credono di aver trovato la loro musa, dall'altra modelle disposte a qualunque sacrificio per sfilare sono divorate da un'invidia feroce e incontenibile. Jesse, inizialmente innocente e candida, poi sempre più consapevole del suo potere, risalta in quel mondo e nei bassifondi di L.A., come un cristallo di neve candida all'inferno, condividendone chiaramente le medesime possibilità di sopravvivenza.

Refn ha dichiarato che The neon demon è un film sulla bellezza, sul ruolo ancora determinante che essa assume nei rapporti sociali e su come condiziona ogni aspetto della vita di chi la possiede, così come, all'opposto, di chi è costretto a farne a meno. Poi il film è anche altro, la parte più in superficie getta un fascio di luce sulle agghiaccianti modalità di sopravvivenza (disordini alimentari, interventi di chirurgia estetica oltre ogni immaginazione, sfruttamento di minorenni, accantonamento per "vecchiaia" di modelle ventenni) di un mondo dell'alta moda che non cambia mai, mentre un pò più in profondità scava a fondo nell'animo umano, fino a raggiungere quei luoghi oscuri dove non c'è più traccia di umanità ma solo desiderio. Un desiderio così intenso, edonistico e bruciante da consumare l'anima e rendere legittimo ogni atto finalizzato al suo raggiungimento.

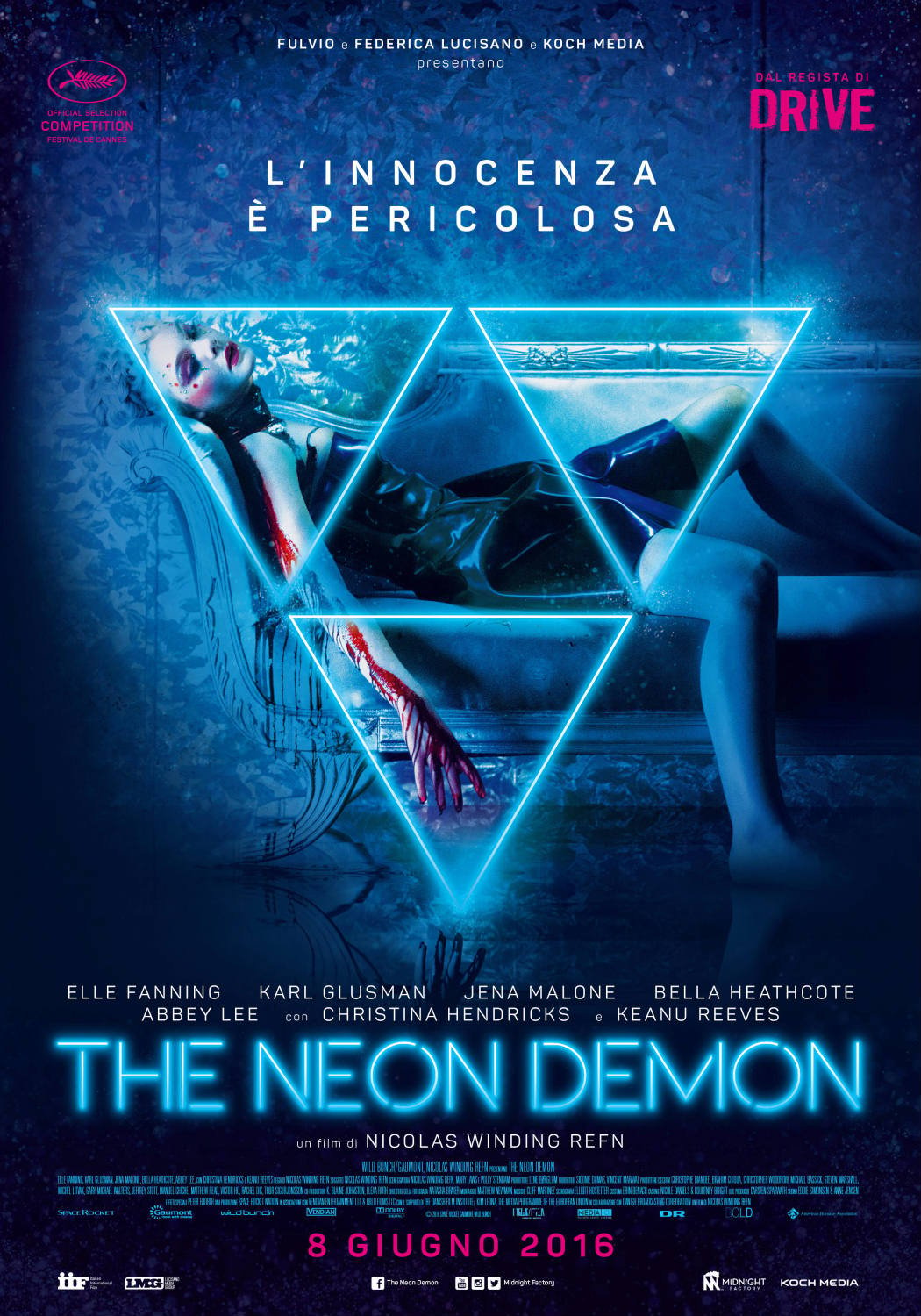

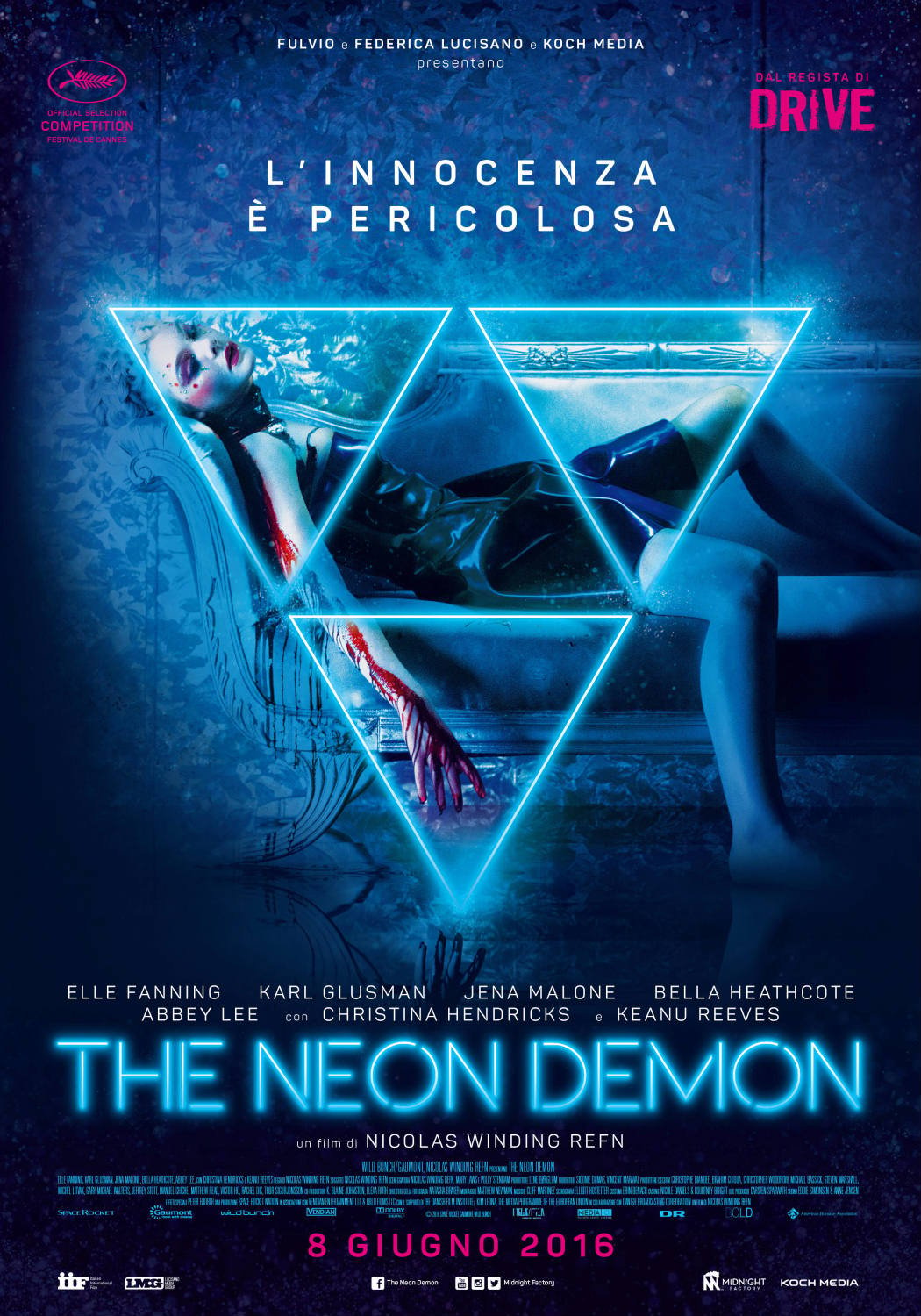

L'andamento del film è molto lento, la sensazione di tragedia incombente traspare da ogni sequenza, sin dalla bellissima inquadratura iniziale (quella della locandina), la fotografia è al tempo stesso fredda, minacciosa, ma anche pulitissima, le inquadrature ineccepibili nel trasmettere pericolo, ansia, paura. Più d'un critico ha avuto da dire (alla presentazione a Cannes il film è stato accolto anche da fischi e risate di scherno) per le sequenze finali che sconfinano nel genere gore, ma quelle sezioni del film sono l'unica chiosa possibile della storia, con le due modelle antagoniste di Jesse che vogliono avere ciò che di soprannaturale lei possiede (SPOILER ALERT) letteralmente divorando la ragazzina. A una di loro andrà bene, mentre l'altra, evidentemente indegna di ricevere un dono così grande, pagherà il giusto prezzo per le sue azioni.

The neon demon è un film che, ne sono certo, fino a poco tempo fa mi sarei rifiutato di vedere. La spirale al tempo stesso lucida e allucinata che accompagna Jesse prima nella sua autodeterminazione e poi nella discesa agli inferi è di quelle che trasmette angoscia e disagio, imprimendosi a forza nella memoria. Esattamente il genere di feedback disturbante che di norma fatico a sostenere. Il fatto di aver superato le mie idiosincrasie, e di averlo fatto per un film che per certi versi è un'opera d'arte, mi riempie di un orgoglio un pò infantile ma non per questo meno soddisfacente.

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-494927-1230854023.jpeg.jpg)