ASCOLTI

Fino allo sfinimento:

Bullet, Dust to gold

Old Crow Medicine Show, Volunteer

Judas Priest, Firepower

Jack White, Boarding house reach

Metallica, discografia 1983/88

Gli altri:

Francesco De Gregori, De Gregori canta Dylan

Tesseract, Sonder

Eric Strickland, Honky tonk till I die

Sting and Shaggy, 44-876

Orphaned Land, Unsung prophets and dead messiahs

Colonnelli, Come Dio comanda

Elvis Costello, The best of the first ten years

Andrew W.K., You're not alone

The Dead Daisies, Burn it down

Lindi Ortega, Liberty

The Chieftains, Water from the well

Ben Harper & Charlie Musselwhite, No mercy in this land

Monster Magnet, Mindfucker

Primordial, Exile amongst the ruins

FM, Atomic generation

Charlie Sexton, Under the wishing tree

Thunder, Stage

The Sword, Used future

Eurythmics, Be yourself tonight

Meshell Ndegeocello, Ventriloquism

Nathaniel Ratheliff, Tearing at the seams

Thom Chacon, Blood in the USA

The Last Band, Rats of Gothenburg

Bokassa, Divide and conquer

VISIONI

Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali

Viaggio in Paradiso

I padroni della città (F. Di Leo)

Scene da un matrimonio

Il villaggio dei dannati

Masterminds, I geni della truffa

Wacken 3D

The shape of water

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Harry Brown

Non si sevizia un paperino

It (2017)

Auguri per la tua morte

Notte sulla città (Melville)

Trauma

La torre nera

Come ti spaccio la famiglia

Assassinio sull'Orient Exspress (2017)

Grand Budapest Hotel

Una notte da leoni 3

Donnie Darko

Una doppia verità

Now you see me 2

La casa dalle finestre che ridono

Come un gatto in tangenziale

Nemesi

Parker

Una lucertola con la pelle di donna

La città sconvolta: caccia ai rapitori

The Walking dead, 8

LETTURE

Joseph Boffo, Un sacchetto di biglie

Giorgio Costa, Seek and destroy

lunedì 30 aprile 2018

giovedì 26 aprile 2018

Eric Strickland & the B Sides, Honky tonk till I die (2012)

Ho sempre pensato che metal e country abbiano moltissimi elementi in comune. Temi ricorrenti nelle lyrics, il disprezzo totale da parte dei non adepti al genere, un grandissimo seguito di pubblico, innumerevoli ramificazioni stilistiche e sottogeneri. E, ultimo ma non ultimo, una proliferazione senza paragoni di artisti che quotidianamente cercano di uscire dai garage (o dai granai) per tentare di affermarsi con la propria musica. Sono così tanti, che, anche seguendo siti e riviste specializzate, non si riesce a stargli dietro.

Può capitare dunque di farsi sfuggire uno come Eric Strickland, che, dopo svariate esperienze musicali (contemplanti anche southern e rock and roll), nel 2012 corona il suo sogno di incidere un disco traditional country e consegna al pubblico un lavoro dal titolo inequivocabilmente programmatico: Honky tonk till I die.

E inequivocabili sono anche i contenuti della sua musica, con la traccia che dà il titolo al disco che si candida come irresistibile manifesto del genere, ribelle e outlaw.

Il ragazzo di Four Oaks, North Carolina mostra senza riserve il suo amore per i classici che hanno via via definito le coordinate del country, tenendo mi sembra in grande considerazione il lavoro di Hank Williams Jr. Quindi slide guitars e basso a pompare sangue e ritmo alle composizioni, tanto orgoglio, sentimentalismo quanto basta e l'immancabile tributo agli american country heroes, vale a dire i truckers (18 Wheels of hell on the highway). Non posso poi esimermi dal citare The day the truckers shut this country down, esercizio stilistico sull'inconfondibile boom chicka a boom di Johnny Cash.

Un più che incoraggiante esordio dunque, al quale Strickland ha dato, nel lustro dal 2013 al 2017, tre seguiti dei quali, prima o poi, dovrò occuparmi.

lunedì 23 aprile 2018

Buio in sala

All'inizio di aprile, in maniera per me totalmente inaspettata (non sapevo che l'esercizio fosse in difficoltà), ha chiuso il multisala della mia città.

Ho provato quella sensazione strana che ti attanaglia quando, pur tenendoci, non dai peso ad una cosa, immagini che ci sia per sempre, e non prendi nemmeno in considerazione che potresti perderla.

Il nostro multisala, pur avendo diversi elementi in comune con gli altri, aveva anche una dimensione da vecchio cinema, non so come dire.

Aiutava probabilmente il fatto che non facesse parte di una delle enormi multinazionali dell'intrattenimento dove la proiezione del film passa in secondo piano rispetto all'aspetto consumistico e dove gli orari di inizio del film sono più che altro una traccia, visto che se ti siedi in sala all'ora prevista ti devi subire giusto quei 30-35 minuti di pubblicità (tipo, per non fare nomi all'UCI, a cui ho dichiarato guerra).

Per parafrasare lo slogan di un noto claim, il nostro cinema era diverso. Per dire, c'erano ovviamente tutti i blockbuster, ma bilanciati da film di qualità, da recuperi importanti, insieme a proiezioni d'essai e culturali. Ricordo in questo senso che la prima volta che tentai di vedere Black Panther con Stefano dovetti rinunciare perchè la fila alle casse arrivava fino in strada a causa di una proiezione speciale su Raffaello.

Al contrario, l'ultima volta che ci sono andato ho visto La forma dell'acqua. Film meraviglioso, al quale ho assistito in una sala completamente vuota, da unico spettatore. Un oscuro presagio, forse, anche se al momento non l'ho colto.

Ci ritroviamo così senza sale cinematografiche. In zona le alternative non mancano, anche se è necessario sobbarcarsi non meno di 10-15 chilometri per arrivare al posto più vicino.

Staremo a vedere cosa succede, intanto io ho una certezza: meglio senza cinema che con un cinema UCI.

giovedì 19 aprile 2018

Joseph Boffo, Un sacchetto di biglie

L'insegnate di storia e letteratura di Stefano, per meglio inquadrare il periodo oggetto di studio, relativo alla seconda guerra mondiale, ha indicato alla classe di leggere Un sacchetto di biglie, di Joseph Boffo.

Come spesso tento di fare, non sempre riuscendoci, mi sono messo a leggerlo anch'io, in contemporanea a mio figlio, per capire il livello del testo rispetto alla possibile comprensione del ragazzo.

Risultato: l'ho finito in due giorni.

Il libro è un romanzo autobiografico che racconta le (dis)avventure del suo autore quando, nel 1941, all'età di dieci anni, insieme al fratello di due anni più grande, ha dovuto, su impulso del padre, fuggire da Parigi per evitare la deportazione, diretto verso una rete di amici e conoscenti che vivevano nelle zone libere della Francia.

Il racconto, un incredibile odissea che avrebbe avuto bisogno di tutta la fantasia di un Twain o di un London per essere inventata di sana pianta, tiene in equilibrio l'innocenza e la meraviglia tipicamente fanciullesche, che trasformano in gioco anche le situazioni più disperate, con la più immane delle tragedie, comunque mai resa in maniera compassionevole, passando per il precoce e violento transito alla vita adulta di due bambini (a cui, per inciso, va enormemente meglio rispetto a tanti altri).

Il libro emoziona, commuove (per quanto mi riguarda fino alle lacrime), indigna e, ancora una volta, consolida le convinzioni di chi, come me, detesta i revisionisti storici quasi più dei (neo)fascisti e prova un senso di frustante irritazione quando si ignorano le pericolose analogie tra i fatti della nostra storia e il presente.

Boffo, classe 1931, pubblica il racconto nel 1973, a 42 anni. Due anni dopo ne viene tratto un film, una graphic novel nel 2011 e un altro film, recentissimo, l'anno scorso.

Da leggere e far leggere ai figli.

Da leggere e far leggere ai figli.

lunedì 16 aprile 2018

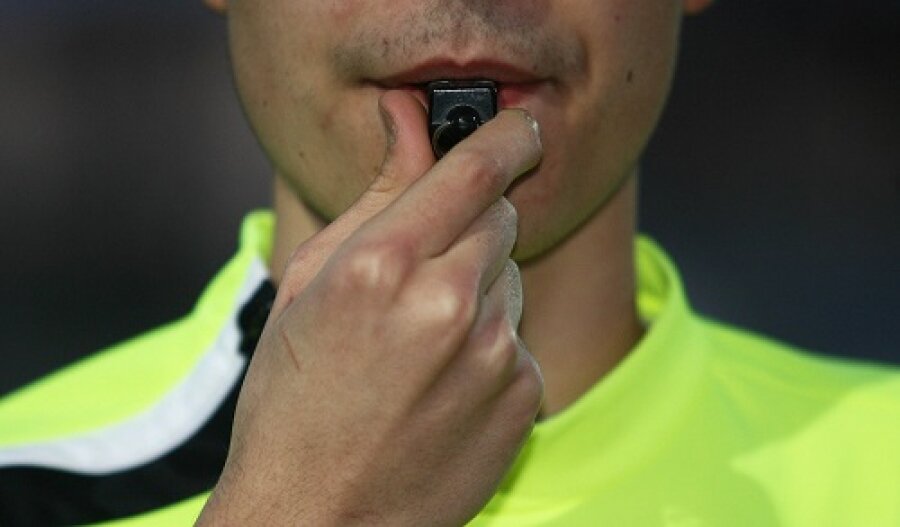

Fischio finale

Mi sono appassionato al calcio relativamente tardi, poco prima dei quattordici anni, grazie al mundial di Spagna, che, neanche si fosse attivato un interruttore nascosto, ho cominciato improvvisamente a seguire dalla prima partita trasmessa dalla RAI, fino alla finale. Da lì ho deciso che avrei dovuto giocare quello sport meraviglioso.

C'erano giusto alcuni problemini da risolvere, tipo che atleticamente avrei potuto gareggiare nelle olimpiadi degli scoordinati fisici e che in pratica non avevo mai tirato un calcio ad un pallone.

Così, armato da una buona dose di incoscienza e da un'irriducibile buona volontà, ho cominciato il mio girovagare tra le squadre del paese, scendendo gradualmente di qualità, prima la migliore, poi la mediana, poi la peggiore, quindi quella dell'oratorio (a sette). Relativamente presto quindi, prima ancora che diventasse una moda, oltre che un ripiego dal tennis per i quaranta/cinquantenni, mi sono ritrovato a giocare a calcio a cinque (calcetto).

Credo che le prime partite risalgano addirittura ai primissimi novanta.

Da allora si può dire che non abbia mai smesso.

Negli ultimi dieci anni ho giocato allo stesso posto, con una rosa abbastanza ampia di persone che ruotavano attorno ad un nucleo storico del quale facevo parte.

Dopo l'ultima partita ho deciso di smettere. I motivi sono diversi.

Essendo quella del calcetto del lunedì l'unica attività (pseudo)fisica che svolgevo, dopo le partite avevo dei postumi tipo frontale con un Ducato lanciato in velocità.

Le occasionali litigate in campo, che una volta aiutavano a scaricare ben altre tensioni lavorative, erano diventate esse stesse fonte di tensione.

I ritmi di gioco che rallentavano sempre più (a vederci da fuori a volte sembrava di assistere ad una partita giocata sott'acqua).

I cinquant'anni che mi stanno alle costole e ora sono ben visibili nello specchietto retrovisore.

In poche parole, ero arrivato ad un punto nel quale mi divertivo una partita su tre e allora ho deciso di fermarmi, prima di diventare patetico (non dico che chi giochi oltre i cinquanta lo sia - beh, qualcuno di certo lo è - il discorso vale per me).

Insomma, si è chiuso un ciclo, e nell'ultima partita sono riuscito a concluderlo alla grande: vittoria con la squadra sfavorita ed eurogol (palla rubata, pallonetto al difensore, e, prima che il pallone toccasse il terreno, calcio al volo di sinistro e gol ).

Come dire: bisogna fermarsi quando si è al top.

giovedì 12 aprile 2018

Greta Van Fleet, From the fires (2017)

Magari noi dinosauri dobbiamo cominciare un pò a fregarcene e a lasciarci andare.

La prima volta che ascolti pezzi come Safari song, Flower power o ancora Highway tune rischi di andare fuori strada con l'auto per il dubbio lacerante che esistano al mondo degli inediti dei Led Zeppelin di cui non avevi conoscenza.

Poi approfondisci un pò la materia e scopri che le composizioni sono frutto del lavoro di una manciata di virgulti del Michigan, attivi dal 2012, che, miracolosamente, si sono infilati in un solco più frequentato del Grande Raccordo Anulare a Roma, riuscendo a dire qualcosa di più credibile di molti altri che li hanno preceduti.

Ma, e qui subentra il pessimismo di noi vecchi marpioni, un attimo dopo essere trasecolati cominciamo a pensare alle tante giovani band di retro rock che dopo un esordio sfavillante hanno perso completamente ispirazione e bandolo della matassa, e con questo pensiero emerge automaticamente anche il dubbio sull'autenticità dell'operazione.

Anche perchè From the fires, il full lenght di soli trentadue minuti dei Greta Van Fleet (ecco, non avevo ancora citato il nome del gruppo) altro non è che la versione leggermente espansa di un EP (Black smoke rising) uscito qualche mese prima, rispetto al quale sono presenti solo due ulteriori inediti e due cover (Meet on the ledge dei Fairport Convention e A change is gonna come di Sam Cooke, che per me è sacra e inviolabile). Pertanto, il dubbio che la lancetta del serbatoio dei giovinastri cominci già a puntare sulla riserva viene spontaneo.

Ma forse noi siamo delle persone orribili che non hanno fiducia nelle capacità delle nuove promesse del ruokk e perciò, per una volta, fermiamo la macchina masturbatoria mentale e valutiamo il disco per come suona e per le sensazioni che ci comunica.

In questo caso il giudizio non può che essere estremamente lusinghiero.

lunedì 9 aprile 2018

La mala ordina (1972)

Solo qualche mese dopo l'uscita nei cinema di Milano Calibro 9, sempre nel 1972, Fernando Di Leo gira (oltre a scriverne soggetto, dialoghi e parte della sceneggiatura) La mala ordina, secondo capitolo di quella che sarà ricordata come trilogia del milieu, e che prende ancora spunto da un racconto di Scebarnenco.

Pur muovendosi nello stesso ambito del precedente film (il mondo della criminalità milanese i cui estremi - capi e scagnozzi - entrano in conflitto) dal punto di vista della messa in scena, La mala ordina è un lavoro con sostanziali differenze da Milano Calibro 9.

Lo si capisce già dall'incipit, dove, in luogo dell'avvincente costruzione della consegna del pacco vista nel primo capitolo della trilogia, assistiamo invece ad un dialogo in un lussuoso attico newyorkese, dove un boss della mafia americana dà disposizione a due sgherri di recarsi a Milano ed uccidere un certo Luca Canali. Non viene spiegato allo spettatore il motivo di questa condanna a morte, ma è chiaro che qualcosa di grave debba essere successo, perchè il boss pretende che l'omicidio sia estremamente plateale e cruento, per mandare a tutti un messaggio chiaro. Canali (Mario Adorf) è un anonimo pappone che esercita la professione al Parco Lambro, distantissimo dai traffici importanti gestiti in città dal padrino Vito Tressoldi (Adolfo Celi), totalmente ignaro di quanto sta per accadergli. Giunti a Milano, i due americani, un bianco (Henry Silva) e un nero (Woody Strode), si lasciano convincere da Tressoldi di lasciare a lui la cattura di Canali ma, prima quasi fortuitamente, poi dimostrando una certa abilità, il pappone si rivelerà una preda molto più difficile del previsto. Per questa ragione Don Vito colpirà vilmente gli affetti più cari di Canali, scatenando così la sua ira incontenibile.

Posto che, film dopo film, sono diventato fan di Mario Adorf, sull'ineccepibile confezione complessiva tecnico narrativa della pellicola approntata da Di Leo, ancora una volta, c'è poco da dire. La mala ordina tiene incollati dalla prima all'ultima scena, usando la stessa cassetta degli attrezzi di Milano Calibro 9, ma estraendo utensili diversi. L'azione si svolge ancora a Milano, ma la disanima politico sociale esce dallo schema del plot, che si sviluppa dall'inizio alla fine come una vera e propria gangster story, con le forze dell'ordine totalmente fuori dai giochi. L'intero cast scelto risponde alla grande, dai ruoli principali (i già citati Adorf, Celi, Silva e Strode) a quelli minori (Luciana Paluzzi - l'italiana Eva che fa da guida ai due killer americani - ; Franco Fabrizi - meccanico d'auto e venditore abusivo di armi - ), con la curiosità del cameo di un giovanissimo Renato Zero, nel ruolo di un hippy-contestatore dedito esclusivamente, come i suoi compagni, a feste, droghe e amore libero.

Altro elemento che differenzia questo film dal suo predecessore è la presenza di una lunga sequenza (quasi sei minuti) di inseguimento, prima in macchina e poi a piedi, con la celebre scena di Adorf aggrappato sul muso della macchina che percorre a tutta velocità le strade di Milano. I ricordi di chi ha girato la sequenza (che parte dai Navigli e finisce allo storico luna park delle Varesine) aggiungono ulteriormente fascino e ammirazione per questi artigiani del nostro cinema che fu, che giravano per strade trafficate senza autorizzazioni preventive, con una velocità di 16 fotogrammi, poi aumentata nel montaggio a 24.

Se la sfera politica è accantonata (tornerà in maniera deflagrante nel successivo Il boss), l'occhio del regista è invece sempre vigile sugli aspetti della società italiana del periodo, come nel caso del popolo dei contestatori o del fenomeno delle baby squillo, che oggi tanto indigna ma che, evidentemente, ha radici lontane e consolidate.

Sta anche in questo l'indiscusso talento di artisti come Di Leo: oltre al piacere di assistere a film eccezionali, girati con maestria, attori in parte e sorprendenti intuizioni tecnico-sceniche-narrative (nonchè, sia detto con simpatia, alle ricorrenti marchette per il bourbon J&B, l'acqua Pejo e il Fernet Branca) la visione dei suoi lavori permette sempre una stimolante comparazione tra quell'Italia e la nostra.

Elemento che mette sullo stesso piano uno dei maestri del cinema di genere con i più stimati cineasti impegnati del periodo.

giovedì 5 aprile 2018

H.E.A.T. , Into the great unknown (2017)

Non è certo da oggi che la Svezia, accantonati gli Abba, si è piazzata al centro della mappa del panorama metal mondiale. Tuttavia negli ultimi lustri il Paese della socialdemocrazia sta sfornando, al pari, c'è da sottolinearlo, del resto della Scandinavia, artisti, band e progetti a getto continuo.

Ma se la Norvegia continua a spiccare per il metal "marcio", in Svezia, a fronte di un'offerta ad ampio spettro di sottogeneri, la specializzazione sembra essere più quella del death melodico e del glam/AOR. Ed è proprio di quest'ultime particolari forme di rock melodico che fanno parte gli H.E.A.T., band che esordisce nel 2008 andando ad ingrossare la già cospicua corrente svedese di "hair" (volendo citare qualche nome, anche limitandoci agli ultimi anni, l'elenco non potrà che essere arrotondato per difetto: Hardcore Superstar; Backyard Babies; Treat; Crashdiet; Poodles; Crazy Lixx; Eclipse...) e che in pochi anni, in virtù di una produzione ispirata e ruffiana, ma mai stucchevole, ha convinto una fascia sempre più ampia di fan, vecchi e giovani, appassionati di hair-metal.

Questo Into the great unknown esce nel 2017 dopo che l'esistenza stessa del gruppo ha rischiato di essere messa in seria discussione a causa della fuoriuscita del chitarrista e compositore Eric Rivers, in line-up fin dagli esordi. Invece gli H.E.A.T. riescono a restare in carreggiata e producono un full lenght che, pur cominciando a mostrare aspetti più pop oriented nell'offerta musicale, fa segnare anche una positiva, differente consapevolezza compositiva, accompagnata comunque da una manciata di brani spacca culi in classico stile arena rock. Vanno indubbiamente catalogati sotto questa definizione Bastard of society; Shit city; Best of the broken e Eye of the storm, ma con un minimo di apertura mentale non si possono disprezzare nemmeno le variazioni sul tema rappresentate da Redefined o la ottantiana Time is on our side.

Insomma, c'è di che tenere alta la gloria del metallo educato.

lunedì 2 aprile 2018

Monolith (2017)

L'operazione Monolith viene realizzata attraverso una co-produzione italo-americana e consegnata nelle mani del giovane regista Ivan Silvestrini, che fino a quel momento, nella sua breve carriera, ha diretto solo pellicole di genere totalmente diverso (sentimentale/commedia). Il film è un progetto globale della casa editrice Bonelli che nasce prima come fumetto (dallo stesso titolo, ma definito "primo tempo") e poi, appunto, come produzione cinematografica ("secondo tempo").

La storia è quella di Sandra, giovane mamma di David, che si è lasciata alle spalle, non senza rimpianti, una carriera di cantante pop in un gruppo all female e che è spesso sola col figlioletto, visto che il marito continua invece a fare il produttore musicale di successo ed è sempre da qualche altra parte del Paese, alimentando la gelosia di lei.

Siccome sono imballati di soldi, invece delle classiche rose della colpa, lui le regala un'automobile sofisticatissima, dotata di un'intelligenza artificiale e di sistemi di sicurezza che nemmeno il Pentagono. Durante un banale viaggio per raggiungere la madre del marito assieme al piccolo David, Sandra, turbata da alcuni avvenimenti, provoca involontariamente la chiusura in modalità "bunker" dell'auto con dentro il figlioletto legato al seggiolino di sicurezza (e il proprio smartphone), su una strada isolata di tipo desertico. Da quel momento comincerà un'impari sfida essere umano-macchina per la sopravvivenza di David.

Diciamolo: salvata l'originale idea artistica di partenza, costruita sul binomio fumetto-cinema e il fatto stesso di girare una pellicola di questa natura, che magari in Spagna o in Francia sarebbe stata normale, ma che da noi esula completamente dai soliti, rassicuranti, binari produttivi, Monolith temo non riuscirà a farsi ricordare per molti altri aspetti.

Si tratta infatti del classico film nel quale, dopo cinque minuti, la protagonista ti viene subito in odio e il sentimento, con il passare del tempo e in relazione alle scelte che lei compie, non fa che peggiorare.

L'attrice protagonista Katrina Bowen, la cui carriera è contraddistinta da commedie demenziali e ruoli leggeri, non è in questo senso una scelta felicissima: considerato che Sandra sta sullo schermo il 99% della durata della pellicola, forse sarebbe stato meglio selezionare una interprete più abituata a certi canoni.

Il film, compresi titoli di testa e di coda, dura ottantatre minuti, in pratica come un pilot di una serie televisiva. E, ahimè, il livello qualitativo si attesta proprio su quello di una mediocre produzione per la tv americana via cavo.

Un mezzo passo falso, ma la strada è quella giusta. Non smettete di provarci.